发现商机

徐相如察觉到了工厂化种植食用菌有着巨大潜力,工厂化种食用菌依靠人工控制温度,一年能够种植十七八次,产量高利润大,当时金针菇成本三四元一斤,售价却能达到八九元一斤,并且能够全年种植不停歇,这使得徐相如激动不已,仿佛看到财富的大门向自己敞开,他认为这是个不容错过的大商机。

于是,他专门去请教专家,想要进一步了解工厂化种植的其他优势,了解之后,他内心的创业热情愈发高涨,便决定投身到这个领域当中。

果敢行动

2009年6月,徐相如做出了大胆决定,他在老家灌南县流转了200亩土地,还把自己1000多万元的全部积蓄都投入进去,准备建造工厂种植杏鲍菇,旁人对他的行为十分不解,纷纷表示反对,因为他是个门外汉,对种植杏鲍菇一点都不懂,而且当时杏鲍菇鲜为人知,很多人都不知道该怎么吃,更别说能不能卖出去了。

即便面对着许多反对的声音,徐相如的牛脾气发作了,他下定决心一定要去做。然而,家里财政大权归谁掌管成了一个小难题,可这并不能影响他想要大干一场的决心。

工厂困境

在徐相如的努力下,灌南县当地建起了第一家杏鲍菇种植工厂。他看着工厂,满心欢喜,然而喜悦很快就被新问题冲淡了。工厂没人,还没有相关技术,这把他愁坏了。因为没有专业人员和技术支撑,工厂的生产面临着巨大挑战。

然而,徐相如并未被这些困难击垮,他到处寻觅解决之道,期望能够使工厂早日步入正轨。

产品危机

杏鲍菇好不容易种植成功了,然而徐相如看到这批杏鲍菇时,却陷入了绝望。那时,工厂每天大约能产出3吨杏鲍菇,可是这些菇卖给谁成了个大难题。当地了解杏鲍菇的人很少,导致销路非常狭窄。

徐相如到处奔波,寻觅销售途径,期望能将辛苦种出的杏鲍菇卖出去,以此降低损失。

寻找出路

徐相如听说漳州市杏鲍菇产业很兴旺,此地每日杏鲍菇批发量多达数百吨,他好像看到了一丝希望,便赶忙去考察,他走访了80多家漳州市的杏鲍菇企业,最终找到了处理大肚子杏鲍菇问题的办法。

回到灌南之后,徐相如把学到的技术用到工厂生产里,期望能够提升产品质量,开拓销售市场。

策略转变

2011年7月,徐相如察觉到全国范围内种植杏鲍菇的工厂数量不断增多,他由此意识到高利润回报难以持续数年,便算了一笔账,随后决定扩建工厂,把日产量从3吨提升至280多吨。可是,到了2012年,灌南县原本种植金针菇的40多家企业全都转型去种植杏鲍菇了。

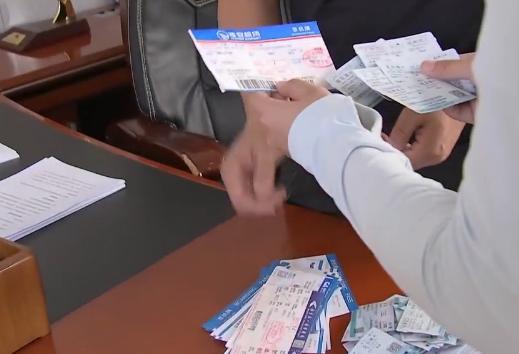

2012年9月,有经销商来找徐相如买杏鲍菇,他把这些经销商全部拒绝了。他的这一行为,让经销商摸不着头脑,让同行摸不着头脑,也让公司销售总监周标摸不着头脑,周标甚至气得要辞职。11月,徐相如不仅把买菇的经销商引荐给同行,还去同行工厂指导生产。他觉得灌南本地市场小,杏鲍菇供货量大会导致供过于求,进而引发恶性竞争。所以他计划退出本地市场,把杏鲍菇销售到外地,以此打造本地产业集群。虽说如此做短期内会有损失,不过却能保障工厂900多名员工的收入。后来,借助技术创新,他使菌袋产出更多小型菇,并且还与北京的大型连锁超市达成了长期合作。

你觉得徐相如采用的这种“舍近求远”的策略,最后能不能成功,可以在评论区讲讲你的看法,给这篇文章点赞并且分享,让更多人知晓徐相如的创业故事。